Einsatzplanung mag auf den ersten Blick simpel erscheinen, doch hinter jeder Schichtplanung steckt eine enorme mathematische Herausforderung mit Millionen von möglichen Kombinationen.

Die unsichtbare Herausforderung der Einsatzplanung

Jeder, der schon einmal selber einen Personaleinsatzplan erstellt hat, weiß, dass für ein gutes Ergebnis viele verschiedene Faktoren berücksichtigt werden müssen, darunter:

- Gesetzliche und vertragliche Regeln (z.B. Arbeitsrecht, Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen)

- Mitarbeiterqualifikationen und -einschränkungen (z.B. Fachkenntnisse, Verfügbarkeiten, Arbeitszeitkonten)

- Operative Rahmenbedingungen (z.B. Fahrgemeinschaften, Budgetrestriktionen, Zielsetzungen)

Der Schichtplan muss aber nicht nur regelkonform sein, sondern sollte auch möglichst gut auf den tatsächlichen Bedarf abgestimmt sein. Denn wenn mehr Mitarbeiter als benötigt eingeplant werden, entstehen unnötige Kosten, während zu wenige Mitarbeiter möglicherweise dazu führen, dass Kunden nicht bedient oder Maschinen nicht betrieben werden können.

Schon eine geringfügige Abweichung zwischen Ideal- und Realbesetzung kann langfristig schwerwiegende finanzielle Verluste verursachen. Der Anspruch an die Personaleinsatzplanung war schon immer das Streben nach dem Ideal – der perfekten Balance von Mitarbeiterbedarf und Arbeitsaufkommen.

All diese Faktoren ins Gleichgewicht zu bringen ist eine Mammutaufgabe. Kein Wunder, dass in den vergangenen Dekaden die Präferenzen der verplanten Mitarbeiter als Letztes in der Schichtplanung berücksichtigt wurden – wenn überhaupt.

Obwohl moderne Algorithmen heutzutage riesige Datenmengen in Echtzeit verarbeiten und selbstständig korrigieren können, bleibt Schichtplanung auch im Jahr 2025 für viele Unternehmen eine Herausforderung. Der Markt ist überflutet mit WFM-Anbietern – alle mit ihren eigenen "besten" Algorithmen, die "optimale Schichtpläne" versprechen.

Manuelle Schichtplanung: Zeitfresser, Kostenfalle, Fehlerquelle

Viele Organisationen nutzen manuelle Methoden wie Tabellenkalkulationsprogramme, um diese Herausforderung zu meistern. Was viele WFM-Planer in solchen Umgebungen leisten, ist beeindruckend – mit Erfahrung, Kreativität und Excel entstehen teils hochkomplexe Systeme.

Das kann in kleinen Unternehmen oder bei sehr simplen Setups gut funktionieren, skaliert aber nicht mit steigender Komplexität. Manuelle Planung ist zeitaufwändig, ineffizient und fehleranfällig. Sobald Schichtmodelle flexibler werden oder sich verschiedene Regeln überlappen, kommt Excel schnell an seine Grenzen.

>> Lesen Sie auch: 8 Anzeichen, dass Excel Ihrer Personalplanung nicht mehr gewachsen ist

Die Zahl der möglichen Kombinationen explodiert, und ohne einen algorithmischen Ansatz steigt das Risiko für ineffiziente Personaleinsätze, hohe Kosten und demotivierte Mitarbeiter exponentiell.

Aber woran liegt das genau?

Personaleinsatzplanung: Ein kombinatorisches Problem mit riesigem Rechenaufwand

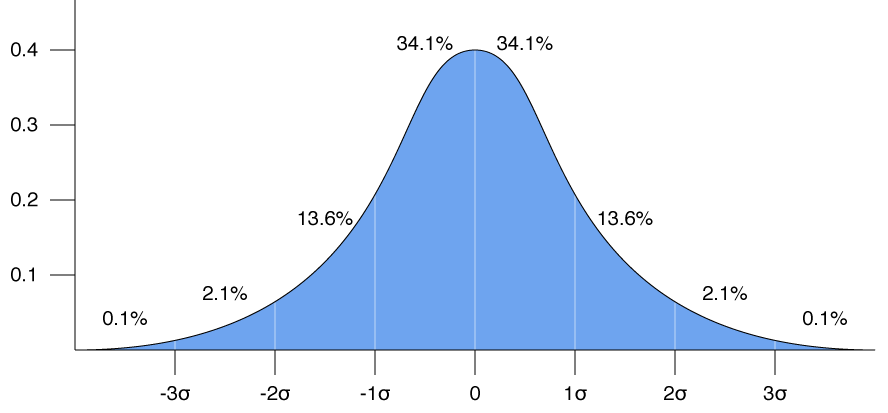

Selbst einfache Einsatzpläne mit geringen Anforderungen resultieren schnell in Millionen von möglichen Kombinationen. Jede zusätzliche Variable erhöht die Problemgröße exponentiell, bis selbst die besten Tools nicht mehr die nachweisbar „beste” Lösung finden können.

Denn: Das Aufstellen eines Personaleinsatzplans ist ein sogenanntes kombinatorisches Optimierungsproblem. Es muss die richtige Kombination aus Mitarbeitern, Einsatzzeiten und Tätigkeiten gefunden werden, sodass alle Regeln eingehalten und der Bedarf optimal gedeckt wird.

Auch das klingt erstmal – wenn auch ein wenig kompliziert – durchaus, machbar, oder? Schauen wir uns einige Rechenbeispiele an.

1. Ein einfaches Planungsszenario mit Milliarden von Varianten

Angenommen, es müssen an einem Tag insgesamt 25 Mitarbeiter auf eine Aktivität eingeplant werden. Die Mitarbeiter können dabei jeweils um 8:00, 9:00 und 10:00 Uhr mit ihrer Arbeit beginnen. Erfahrene WFM-Planer wissen: Was nach einem einfachen Szenario klingt, ist im Arbeitsalltag eine komplexe Aufgabe.

Denn daraus ergeben sich 3 hoch 25 = 847.288.609.443, also über 847 Milliarden verschiedene Möglichkeiten, wie diese Mitarbeiter an einem Tag arbeiten. 847 Milliarden mögliche Pläne – und einer oder mehrere davon passen am besten zu Ihrem Mitarbeiterbedarf.

Aber: Selbst diese absurd große Anzahl möglicher Einsatzpläne bedeutet nicht zwangsläufig, dass auch das Optimierungspotenzial hoch ist. Viele dieser Planvarianten mögen sich minimal von einander unterscheiden, erzielen aber eine ähnlich gute Bedarfsdeckung.

Für die meisten Organisationen ist eine realististische Einsatzplanung jedoch deutlich komplexer.

2. Mit mehr Flexibilität explodiert die Zahl der möglichen Pläne

Angenommen, diese 25 Mitarbeiter sollen flexibler arbeiten. Ein alltägliches Szenario, denn tatsächlich bedeutet mehr Flexibilität bei der Schichtplanung nicht nur zufriedenere Mitarbeiter, sondern auch höhere Planungseffizienz.

Die Mitarbeiter beginnen nun ihre Arbeit zwischen 8:00 und 10:00 Uhr in einem 15-Minuten-Raster und können pro Tag vier, fünf, sechs, sieben oder acht Stunden arbeiten.

Allein für einen Zeitraum von 5 Tagen steigt die Anzahl der möglichen Einsatzpläne auf 45 hoch 125. Während schon die Überprüfung von 3 hoch 25 Plänen auf Regelkonformität und optimale Bedarfsdeckung umfangreich erscheint, ist die manuelle Bearbeitung von 45 hoch 125 Plänen in einer endlichen Zeit kaum vorstellbar.

Hier zeigt sich: Ob sich eine automatisierte Schichtoptimierung „lohnt” hängt nicht hauptsächlich von der Zahl der zu verplanenden Mitarbeiter ab, sondern von der zugrundeliegenden Planungslogik.

3. Je mehr Variablen, desto größer die Herausforderung der Planung

In den meisten Fällen sieht der tatsächliche Arbeitsalltag unserer Kunden allerdings komplexer aus: Deutlich über 100 Mitarbeiter, alle mit verschiedenen Qualifikationen, Arbeitsorten, vertraglichen Bedingungen und vielen weiteren Variablen – die sich auch noch dazu jederzeit ändern können.

Wenn 100 Mitarbeiter in einem Monat auf zehn verschiedenen Aktivitäten einzuplanen sind, die Arbeitszeit alle 15 Minuten zwischen 8:00 und 16:00 Uhr startet, zwischen vier und acht Stunden in 15-Minuten-Intervallen andauert und darüber hinaus ein Mitarbeiter je Tag nacheinander bis zu 5 unterschiedliche Aktivitäten ausführt ... ja, dann steigt die Anzahl der möglichen Kombinationen auf 33,126,489 hoch 3000 (eine Zahl mit 22.560 Ziffern!) – ohne dabei auch nur eine einzige flexible Pause zu berücksichtigen.

Automatisierte Optimierung in der Einsatzplanung

Selbst mit moderner Rechenleistung ist es unmöglich, alle Varianten durchzuprobieren. Schichtplanung ist ein klassisches Beispiel für ein Problem mit sogenannter NP-Schwere – eine mathematische Komplexitätsklasse, bei der es keinen bekannten Algorithmus gibt, der garantiert in endlicher Zeit die optimale Lösung liefert.

Nur professionelle Workforce-Management-Systeme können unter diesen Bedingungen effektive Pläne erzeugen.

"Auch wenn im Kontext der Schichtplanung häufig von ‚optimalen‘ Plänen gesprochen wird, handelt es sich aus Sicht der mathematischen Optimierung meist um gute Näherungslösungen. Moderne Systeme arbeiten mit Heuristiken und Metaheuristiken, um sich effizienten Lösungen so weit wie möglich anzunähern."

Wie WFM-Tools dies genau tun bleibt für viele Anwender oftmals undurchsichtig. Fakt ist:

Es gibt nicht den einzigen, bestmöglichen Schichtplan. Stattdessen gibt es viele mögliche Lösungen mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Jeder Plan stellt stets einen Kompromiss zwischen konkurrierenden Zielen dar, z.B. zwischen betrieblicher Effizienz, Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit.

Nicht jedes WFM-Tool erstellt wirklich wirtschaftliche Pläne. Viele Systeme sind hinter den Kulissen nur automatisierte Excel-Versionen: Sie prüfen lediglich, ob ein Plan regelkonform ist, also ob gesetzliche Vorgaben, Tarifverträge oder Schichtlimits eingehalten werden. Das sorgt für gültige, aber nicht zwangsläufig effiziente Pläne. Denn:

Automatisierung ist nicht gleich Optimierung. Automatisierte Systeme führen vordefinierte Parameter eigenständig aus und ersetzen so die manuelle Planung durch schnellere, fehlerfreiere Berechnungen. Optimierung sorgt hingegen für nachhaltige Verbesserungen im gesamten Prozess und findet Lösungen, die Menschen übersehen.

Schichtoptimierung basiert auf Operations Research (OR), einer mathematische Disziplin, die Algorithmen gezielt zur Effizienzsteigerung nutzt. Streng genommen ist OR ein Teilbereich von KI, auch wenn dies nicht dem heutigen Verständnis von künstlicher Intelligenz entspricht. Diese begriffliche Unschärfe nutzen Anbieter geschickt aus, um bewährte Mathematik als „KI-Innovation” zu bewerben, ohne dass es tatsächlich methodische Neuerungen gibt.

"Während generative KI aktuell stark im Fokus steht, ist Operations Research schon seit den 90ern aus der Hype-Phase raus, längst erprobt und etabliert. Viele reale Planungsprobleme lassen sich damit robust und effizient lösen. Im Gegensatz dazu steht generative KI noch am Anfang – und ist für deterministische Planungsprobleme wie Schichtoptimierung weder notwendig noch zweckmäßig."

>> Lesen Sie auch: KI im Workforce Management: Was ist Fakt, was Fiktion?

Als Nutzer hat man wenig Möglichkeiten festzustellen, ob der volloptimierte Plan tatsächlich effizient ist, oder ein anderes Tool mit den gleichen Restriktionen eventuell bessere Ergebnisse erzielt hätte. Wer sich allein auf Marketingversprechen verlässt, riskiert hohe Kosten durch ineffiziente Planung.

Drei Fragen können bei der Suche nach dem besten WFM-Tool helfen:

- Gibt es Optimierungs-Features, die über die reine Regelprüfung hinausgehen? Funktionalitäten wie Pausen- oder Aktivitätenoptimierung sind bei flexibler Schichtplanung unabdinglich.

- Bleibt es bei vagen Buzzwords wie „intelligente Planung“ oder „KI-gesteuert“ oder kann der Anbieter verständlich erklären, was tatsächlich optimiert wird? Die genaue Berechnungslogik ist zu Recht firmeneigen, doch ein seriöser Anbieter sollte klar darlegen können, wie das System zu besseren Planungsergebnissen kommt.

- Werden Optimierungsansätze aktiv gepflegt oder ist das System seit Jahren unverändert? Wenn Algorithmen nicht weiterentwickelt werden, verliert ein System mit der Zeit an Präzision. Anbieter mit In-house-Expertise können Optimierungen kontinuierlich an neue Bedingungen anpassen und so langfristig die Planqualität sicherstellen.

Komplexe Planungslogik erfordert automatisierte Schichtoptimierung

Als Faustregel gilt: Je einfacher das Setup ist (z.B. stabiles Arbeitsvolumen, wenige Regeln und Mitarbeiter), desto wahrscheinlicher ist es, dass ein erfahrener Planer auch manuell noch ausreichend effektive Pläne erstellen kann.

In der heutigen Zeit ist die Herausforderung aber oft komplexer: Mitarbeiterpräferenzen wollen bedacht werden, Qualifikationen sind vielfältiger, und Kundennachfrage schwankt nicht nur saisonal, sondern auch schnell mit jedem neuen Trend.

Statt dies als Hindernis zu sehen, liegt hier der größte Optimierungsvorteil: Je mehr Flexibilität in der Planung gewährt wird, desto effizienter sind die Pläne, die ein leistungsstarkes WFM-System erstellt – vorausgesetzt, es wird gezielt optimiert, nicht nur automatisiert.

Statt Komplexität zu begrenzen, lohnt es sich, Software einzusetzen, die diese Herausforderungen in messbare Effizienz verwandeln.

Wie viel Optimierungspotenzial steckt in Ihren Schichtplänen? Berechnen Sie in wenigen Minuten, wie viel Ihr Unternehmen mit dem richtigen WFM-Tool einsparen kann.